汽油机和柴油机的区别_动力原理大不同

说到底,汽油机和柴油机,这对看似都是往肚子里灌油、然后一股脑儿吐出劲儿来的兄弟,其核心差异就藏在它们各自点燃体内这团能量的方式里——一个靠火花塞“哄”,另一个则凭本事(压强)“硬刚”。

很多朋友聊起汽车,总绕不开汽油和柴油。感觉一个似乎更“文弱”点,常驻小轿车里,轻快敏捷;另一个则像个“壮汉”,偏爱大卡车、轮船这类大家伙,劲儿足但可能没那么细腻。这种直观感受没错,但刨根问底,这种差异并非天生神力,而是源于它们最底层的“做功”哲学不同。

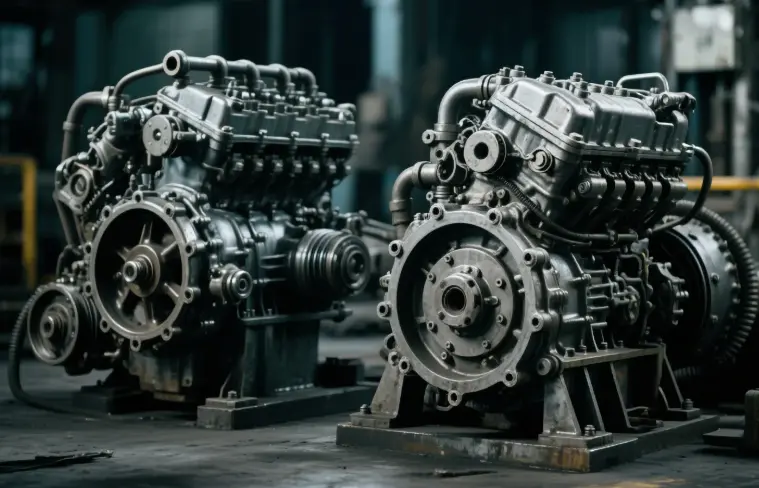

我们知道,内燃机大多遵循一个叫“四冲程”的循环:进气、压缩、做功、排气。想象一下活塞在气缸里上下运动,就像一个勤劳的打工人。汽油机和柴油机的前两个冲程——进气和压缩——大体相似,都是把空气或者混合气吸进来,然后使劲儿压缩。但故事在压缩冲程的末尾发生了决定性的分歧。

点火方式:火花与自燃

这就是它们名字里“汽油”和“柴油”的物理意义体现。 汽油机采用的是点燃式。它吸进来的是汽油和空气已经混合好的气体。在压缩冲程即将结束时,一个叫做火花塞的神器会适时地跳出一个小小的火花,如同点燃引线一般,瞬间将气缸内的混合气引爆。能量骤然释放,推动活塞向下,完成做功冲程。整个过程,就像是你在厨房点燃煤气灶,需要一个外部的火源。这就是奥托循环的核心逻辑。

而柴油机则采用的是压燃式。它吸进气缸的几乎是纯净的空气(现代电控柴油机可能会少量预喷)。然后,它会以远高于汽油机的压强极限去疯狂压缩这些空气。我们中学物理都学过,压缩气体体积,温度会升高。柴油机就是利用超高的压缩比,将气缸内的空气温度升高到柴油的自燃点以上。在压缩冲程末期,高压油泵会将柴油以极细的雾状喷入这团炙热的空气中。柴油一接触高温空气,立刻自燃爆发,推动活塞做功。这有点像往烧红的铁块上滴水,水会瞬间汽化膨胀。这就是狄塞尔循环的魅力所在。

压缩比的魔力

点燃与压燃的差异,直接决定了发动机的关键参数——压缩比。压缩比是气缸在活塞处于最低点时的工作容积与活塞处于最高点时的工作容积之比。 汽油机因为依靠火花点火,如果压缩比太高,混合气在火花塞点火前就可能因为高温高压而提前自燃,产生爆震(一种有害且低效的燃烧),俗称“叫杆儿”。所以汽油机的压缩比通常被限制在一个相对较低的范围,比如8:1到12:1(虽然现代技术如高辛烷值汽油、稀薄燃烧和精确点火控制可以将压缩比提高,但仍然低于同期的柴油机)。 柴油机恰恰就需要高压缩比来实现压燃。它的压缩比通常能达到16:1甚至23:1。更高的压缩比意味着能够更充分地压榨空气,产生更高的温度和压强,从而实现柴油的自燃。

这高出的几个点,可不是简单的数字游戏,它带来的是效率上的质变。热机效率受到温度差的影响,压缩比越高,理论上的热效率就越高。这也是为什么柴油机在燃油经济性上通常优于同排量汽油机的重要原因之一。

进气与喷油策略

由于点火方式不同,它们的进气和喷油策略也天差地别。 汽油机吸入的是已经混合好的空燃混合气,为了控制进入气缸的混合气总量(从而控制功率输出),进气歧管通常有个节气门,就像发动机的“嗓子眼儿”,通过调节节气门开度来控制进气量。功率大小主要靠控制进气量和喷油量(维持空燃比稳定)以及点火正时来实现。 柴油机吸入的主要是纯空气,它没有节气门(或者即使有,作用也不同)。功率大小的控制,完全依赖于喷入气缸的柴油量。空气总是足量的(通常是过量的,形成稀薄燃烧),喷的油多,劲儿就大;喷的油少,劲儿就小。这种只控制喷油量的策略,在部分负荷(也就是不需要最大功率时)下,空气可以自由进入,减少了泵气损失(气体流过节气门的阻力),这也进一步提升了柴油机的部分负荷效率。

动力特性与应用场景

这些底层差异也塑造了它们截然不同的动力输出特性。 汽油机,尤其是现代汽油机,更擅长高转速。由于点燃速度快,混合气燃烧迅速,它能在更高的转速下保持高效工作,输出更大的功率。因此,汽油机更适合需要快速响应和高转速功率输出的场合,比如轿车、跑车,提供轻快、顺畅的驾驶体验。 柴油机则因为柴油燃烧相对缓慢,不适合太高的转速。但其高压缩比和稀薄燃烧特性,让它在较低的转速下就能产生巨大的扭矩。扭矩代表了发动机的“拉力”或者说瞬间爆发力。这使得柴油机在需要强大低扭、持续输出的场合大放异彩,比如卡车、巴士、火车、船舶、工程机械,以及一些需要强大牵引力的SUV和皮卡。想象一下,一个壮汉搬重物,不需要跑得飞快,但需要一把子力气,那就是柴油机。

排放与未来

历史上看,汽油机和柴油机都曾面临各自的排放难题。汽油机主要挑战是控制碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOx),三元催化器是其关键解决方案。柴油机则在颗粒物(PM)和氮氧化物(NOx)上更棘手。曾经的柴油机尾气黑烟滚滚,就是颗粒物的体现。为了应对日益严格的排放法规,柴油机发展出了高压共轨喷射系统、颗粒捕集器(DPF)和选择性催化还原(SCR)等后处理技术,付出了不小的技术和成本代价。

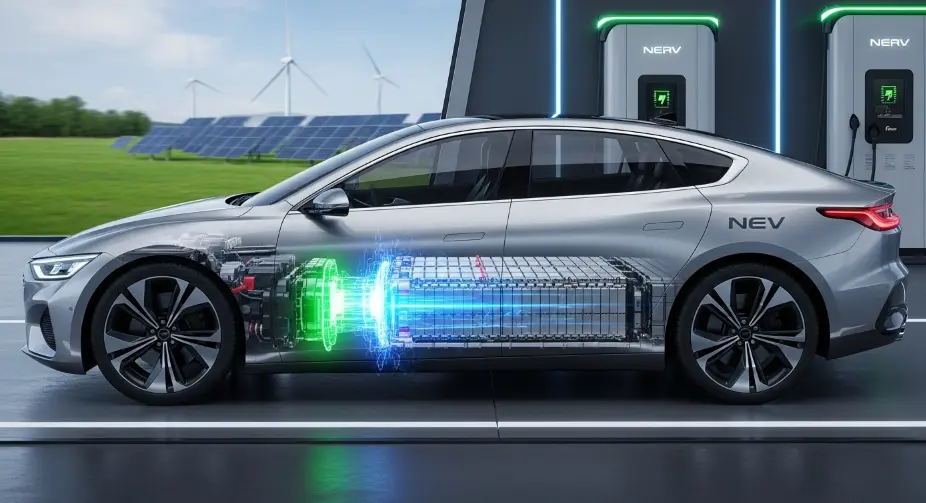

时至今日,随着全球能源结构的转型,以及电动汽车技术的飞速发展,传统内燃机面临前所未有的挑战。无论是汽油机还是柴油机,都在努力提升效率、降低排放,甚至向混合动力方向发展。但无论未来如何演变,汽油机基于火花点燃、柴油机基于压缩自燃的本质区别,以及由此衍生出的不同特性,依然是理解这两种经典发动机的钥匙。

了解这些,下次再开不同类型的车,或者看到不同类型的工程机械,或许你就能从它们轰鸣声中,听出那份源自“火花”或“压强”的独特哲学。

参考文献:

Internal Combustion Engine Fundamentals by John Heywood (一本经典的内燃机教材)

Diesel Engine Principles by Nigel Z. Peters (柴油机原理相关书籍)

各汽车制造商及发动机技术供应商发布的技术白皮书和研发报告

相关学术期刊中关于内燃机燃烧、排放控制的研究论文