汽车爬坡门事件_揭秘这个汽车性能测试的争议事件

“汽车爬坡门事件”通常指的是汽车在实际使用中,尤其是在面对一定坡度时,其爬坡能力未能达到消费者预期或厂家宣传水平,从而引发的性能质疑、争议乃至投诉的风波。这类事件往往聚焦于车辆的动力系统、驱动形式、变速箱匹配以及实际路况适应性等核心技术表现,触及了消费者对车辆基础性能的信任。

什么是“爬坡门”事件?它为何牵动人心?

在汽车江湖中,无论是叱咤风云的硬派越野,还是穿梭都市的家用轿车,车辆的爬坡能力都是衡量其性能的关键指标之一。然而,有些车企在宣传自家产品时,往往会用一些“惊人”的坡度数据来吸引眼球,比如“轻松征服30度陡坡”、“同级别爬坡王”等等。但当消费者真金白银买回家,兴冲冲地开着爱车去挑战一些稍有难度的坡道时,却发现车辆“趴窝”了,甚至在某些日常生活中常见的地下车库陡坡、桥梁引桥等场景下都显得力不从心,这时候,“爬坡门”事件的序幕便拉开了。

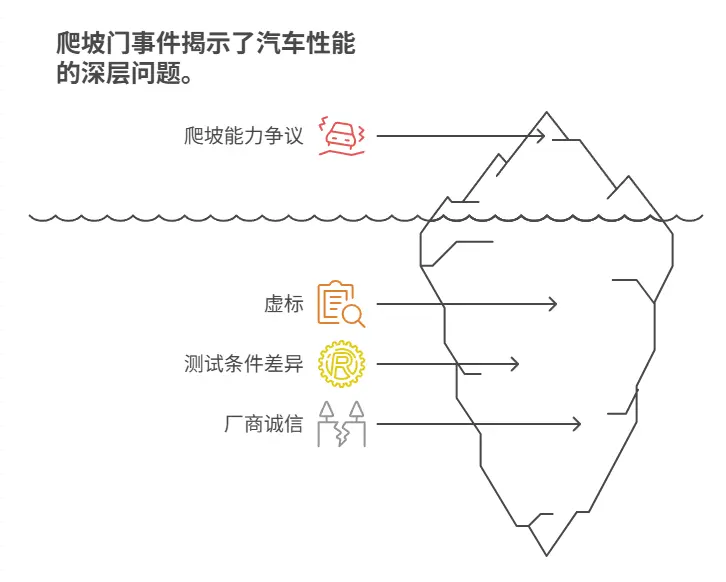

这些“爬坡门”事件,并非指某一个单一的具体事件,而更像是一系列因车辆爬坡能力争议而引发的信任危机和技术讨论的统称。它反映出的是消费者对于车辆实际性能与宣传之间巨大落差的不满,以及对厂商诚信的质疑。每一次“爬坡门”的出现,都如同在汽车行业投下一枚石子,激起涟漪,迫使行业和消费者重新审视车辆性能的真实性与测试的科学性。

核心争议点:虚标与实测的距离

“爬坡门”事件的爆发,其核心往往在于厂商宣传的“理想值”与用户实际体验的“真实值”之间存在巨大鸿沟。这就像我们常说的“买家秀”和“卖家秀”:

厂家宣传的“理想坡度”: 汽车厂商在宣传时,通常会提及车辆能征服的最大爬坡度。这些数据往往是在极度理想的测试环境下(例如,专业测试场地、空载、全新轮胎、特定转速和档位、专业驾驶员操作、且通常是短时极限数据)测得的。这些数据本身可能没有造假,但在传递给消费者时,容易让人误以为在任何情况下都能轻松达到。

用户日常的“真实坡况”: 普通消费者在日常驾驶中遇到的坡道,情况则复杂得多。路面可能是湿滑的、坑洼不平的,车辆可能是满载的,轮胎磨损程度不同,驾驶员的操作习惯也各异。在这些非理想条件下,车辆的爬坡性能自然会打折扣。当车辆无法完成宣传中所声称的“小意思”坡度时,消费者便会觉得上当受骗,从而引发争议。

此外,一些厂商在测试中可能采用了特定的“秘籍”,比如使用极端的起步方式、特定的驱动模式或轮胎配置,这些操作普通车主难以复制。当这些“测试技巧”被披露时,自然会引发“作弊”的质疑。

影响爬坡性能的“幕后推手”

汽车的爬坡能力并非单一因素决定,而是由多种复杂因素共同作用的结果。我们可以将其理解为一个团队协作:

发动机:提供“洪荒之力”

扭矩(Torque): 简单来说,扭矩就是发动机输出的“劲儿”,它决定了车辆克服阻力的能力。就像一个大力士,扭矩越大,推起重物就越轻松。对于爬坡而言,充沛的低转速扭矩尤为重要,这意味着车辆在起步或低速行驶时就能获得足够的力量。

功率(Horsepower): 功率则代表了发动机在单位时间内做功的能力,也就是“速度和力量的结合”。在持续高速爬坡时,功率的重要性就凸显出来了。

变速箱:力量的“指挥官”

传动比: 变速箱通过不同的齿轮组合,可以放大或缩小发动机的扭矩。低档位能提供更大的扭矩输出,就像自行车挂小齿轮更容易爬坡一样。

换挡逻辑: 变速箱的换挡策略至关重要。一个聪明的变速箱在爬坡时会积极降档,保持发动机处于最佳扭矩输出区间,避免出现“爬坡无力”的尴尬。

驱动形式:动力的“分配器”

两驱(前驱/后驱): 大多数家用轿车采用两驱。前驱车在湿滑坡道上可能因重心后移导致前轮抓地力不足;后驱车则可能因重心前移导致后轮打滑。

四驱(4WD/AWD): 四驱系统能将动力分配到所有车轮,显著提高抓地力,尤其是在复杂路况或陡坡上,能有效避免某个车轮打滑而失去动力。分时四驱、适时四驱、全时四驱各有优劣,但总体而言,四驱是提升爬坡性能的“利器”。

差速锁: 在极端越野场景中,差速锁能强制左右车轮以相同速度转动,避免一侧车轮打滑时另一侧失去动力,是越野车的“爬坡神器”。

轮胎:地面摩擦的“关键先生”

胎纹与材质: 轮胎的胎纹设计和橡胶材质直接影响其抓地力。越野轮胎拥有更深的胎纹和更软的橡胶,能在非铺装路面提供更好的抓地力;而普通公路胎在遇到湿滑或松软路面时则可能力不从心。

胎压: 合适的胎压也能保证轮胎与地面的最佳接触面积,从而提供最大抓地力。

车身配重与重量:力的“平衡艺术”

车身重量: 车辆越重,克服重力所需的动力就越大。

配重: 合理的重量分配能确保每个车轮都能获得足够的下压力,从而提升抓地力。

驾驶技巧:人车合一的“艺术”

合理的油门控制、档位选择、方向修正,以及对坡道和路况的判断,都能显著影响爬坡效果。经验丰富的驾驶员往往能将车辆性能发挥到极致。

路面条件与坡度:外部的“考官”

坡度: 坡度越大,重力沿坡道向下的分力就越大,车辆克服的阻力也越大。

路面: 无论是湿滑的冰雪路面、松软的泥沙路面,还是带有碎石的非铺装路面,都会极大影响轮胎的抓地力,从而降低车辆的爬坡极限。

典型“爬坡门”案例分析(通用情境)

虽然没有一个“汽车爬坡门”事件能代表所有争议,但我们可以归纳出一些典型的情境,它们常常引发类似的质疑:

“宣传画报与现实脱节”型: 某车型在宣传中声称能“轻松攀爬40度陡坡”,但实际用户发现,在城市地下车库20度的湿滑坡道上,车辆便已寸步难行。这类情况通常是由于宣传夸大或测试条件与实际使用脱节所致。

“城市SUV的越野梦碎”型: 许多城市SUV外观硬朗,给人一种越野能力不俗的错觉。然而,当它们被寄予厚望拉去轻度越野或面对一些非铺装陡坡时,由于缺乏专业的四驱系统、差速锁或合适的轮胎,往往会陷入困境,这让车主大呼“梦想与现实的差距”。

“满载时的力不从心”型: 车辆在空载时爬坡尚可,但一旦坐满了乘客或载满行李,车辆重量大幅增加,发动机的输出就显得捉襟见肘,爬坡时表现得非常吃力,甚至无法完成。这暴露了车辆动力储备不足的问题。

“特定路况的‘滑铁卢’”型: 在雨雪天气或有泥沙覆盖的坡道上,即使是日常表现不错的车辆,也可能因为轮胎抓地力不足而原地打滑,无法前进。这并非车辆动力不足,而是抓地力受限。

这些案例都提醒我们,汽车的爬坡性能是一个复杂的综合性指标,不能只看厂商给出的单一数据,更要结合车辆的实际配置、使用场景和路况来综合判断。

如何科学评估车辆的爬坡能力?

作为普通消费者,要避免掉进“爬坡门”的坑,可以从以下几个方面进行评估:

查阅官方技术参数: 关注最大爬坡度(如果提供)、发动机最大扭矩及对应转速、变速箱类型及档位数量、驱动形式等。但请记住,这些是理论上限。

参考第三方实测报告: 许多专业的汽车媒体会进行严谨的爬坡测试,包括不同坡度、不同路面、满载/空载等多种工况。这些报告往往更具参考价值。

结合用户口碑和经验分享: 在汽车论坛、社交媒体上搜索目标车型的爬坡表现,了解真实车主的使用反馈。但也要注意筛选,避免个别极端或不专业的评价。

试驾体验: 如果条件允许,尽量在有坡度的路段进行试驾,亲身感受车辆的动力响应和爬坡时的平稳性。

明确自身需求: 如果你经常需要面对陡峭的地下车库、山区道路或有越野需求,那么对爬坡性能的要求自然更高,应优先选择动力充沛、配备专业四驱或差速锁的车型。

常见问题解答

Q1: 汽车宣传的最大爬坡度是不是“骗人的”?A1: 并非完全“骗人”。厂家公布的最大爬坡度通常是在标准、理想条件下测得的理论极限值。它反映了车辆的潜力,但实际日常驾驶中,由于路况、载重、轮胎、驾驶习惯等多种因素影响,很难达到这个极限。因此,消费者应理性看待这个数据,不能简单将其等同于日常使用中的表现。

Q2: 前驱车和四驱车,哪个爬坡能力更强?A2: 通常情况下,四驱车(特别是配备了越野四驱系统和差速锁的车型)的爬坡能力要强于两驱车(包括前驱和后驱)。四驱系统能将动力分配到所有车轮,最大限度地利用地面抓地力,避免单个车轮打滑导致动力损失。

Q3: 为什么有些车在爬坡时感觉“嘶吼”却上不去?A3: 这可能是发动机空转或车轮打滑造成的。发动机“嘶吼”表明其在努力输出动力,但如果变速箱传动比不合适、轮胎抓地力不足或者路面过于湿滑,导致车轮空转打滑,动力就无法有效地传递到地面,车辆自然就难以爬坡。

Q4: 爬坡时使用手动模式或低速挡位会有帮助吗?A4: 是的,在很多情况下会有帮助。手动模式或强制挂入低速挡位(如L挡、S挡、或手动模式的低档位)可以保持发动机在较高转速,提供更大的扭矩输出,并且避免变速箱在高负荷下频繁升降档导致动力中断,这对于爬坡特别有利。

总结与展望

“汽车爬坡门事件”的屡次出现,无疑给消费者敲响了警钟,也给汽车制造商提了个醒。它促使我们更深入地思考汽车性能的定义,以及如何真实、透明地向消费者传递产品信息。对于消费者而言,在选购车辆时,除了看外观、配置和价格,更要多一份理性,深入了解车辆的真实性能,结合自身用车需求,才能避免陷入“爬坡门”的尴尬。而对于车企来说,以用户体验为核心,提供扎实可靠的产品性能,并以诚实守信的态度进行宣传,才是赢得市场和消费者信任的长久之道。毕竟,金杯银杯不如老百姓的口碑,车辆的真实实力,最终要靠实实在在的道路表现来检验。