马六事件回顾:从高速围堵悍马到网络暴力风波

2007年发生在宁连高速上的"马六事件"曾引发全国关注,20多辆马自达6轿车集体围堵一辆悍马车的视频在网络疯传,随后演变成一场涉及交通安全、网络暴力和个人隐私的复杂社会事件。本文将全面梳理事件始末,分析其法律与社会影响,并追踪后续发展,帮助读者了解这一中国互联网发展早期的标志性事件。

事件概述:高速路上的危险对峙

2007年8月18日,南京马自达6车友会组织19辆车赴连云港自驾游,车队行至宁连高速淮安境内时,一辆马6驾驶人对后方一辆常州籍悍马车超车行为产生不满,随后演变成多辆马6对悍马的有组织围堵。据目击视频显示,约20辆改装过的马6将悍马团团围住,通过车载电台统一指挥,将车速降至约30公里/小时(远低于高速公路最低限速60公里/小时),在高速公路上形成长达数分钟的"移动路障"。

这一危险行为被参与活动的马6车主拍摄并上传至网络,本意或许只是车友会内部分享,却意外引发轩然大波。视频中,马6车队不仅围堵悍马,还对另一辆试图超车的奥迪车表现出"围攻冲动",暴露出部分车主"源自财富的盲目自尊心理"和排外情绪。事件迅速从交通违规升级为社会热议话题,折射出当时中国新兴汽车文化中的诸多问题。

事件发酵:从交通违规到网络暴力

马六事件之所以从一起普通的交通违规演变为全国关注的社会事件,网络传播起到了关键作用。最初上传的视频在各大论坛被疯狂转载,愤怒的网民开始对涉事车主进行"人肉搜索",导致事态迅速失控。

网络暴力蔓延:网民不仅公布了参与活动的马6车主个人信息,甚至将车友会未参与此次活动的成员信息也一并曝光。电话号码、家庭住址、工作单位等隐私信息在各大网站和论坛流传,导致许多车友会成员遭受严重骚扰。据当事人描述:“电话都给人打爆了,而且个人信息发布以后会引起很多人的误解,有的女孩因为压力比较大,生病住院的也有”。更为恶劣的是,一位网名为"巴洛克刀客"的马6车主在网络上发表"嫖了你老妈也拿偶没办法"等挑衅言论,进一步激化了矛盾。

信息失真与谣言传播:在网络传播过程中,大量不实信息开始涌现。马六车友会版主阿祥(网名)被谣传是活动带头车,并涉嫌闯黄灯撞人。阿祥后来澄清:“首先这次活动我没有开车,因为我的车子还在修理厂,正在修理当中。说我闯黄灯撞人也是网上胡说的”。同样,悍马车主的立场也被多方曲解,网上出现的所谓"悍马车主"发言后来被证实全是假冒。

官方处理与法律后果

随着事件影响扩大,交警部门迅速介入调查。淮安警方成立专门调查组,派出二十多名交警处理此案。经调查取证,警方认定马6车队有关车辆涉嫌非法拦截交通工具和非紧急情况下占用应急车道等违法行为。

处罚结果:

对其中一名驾驶人给予行政拘留7日并处200元罚款的处罚

对其他4名驾驶人分别作出200元罚款、记3分的处罚决定

悍马车因违规安装警报器,被常州警方另行处理

从法律角度看,马六车主的行为违反了多项法规:

《道路交通安全法》:低速行驶(高速公路低于60公里/小时)、非法改装车辆(多数马6加装了尾翼等部件)

《治安管理处罚法》第23条:非法拦截交通工具,影响正常行驶;第26条:追逐、拦截他人

值得注意的是,警方并未直接使用网络流传的视频和图片作为处罚依据,而是通过专业部门重新取证,体现了执法程序的严谨性。

各方回应与社会反思

车友会的道歉与反思:面对舆论压力,马六车友会通过媒体公开道歉。版主阿祥表示,此次活动是他们第一次组织长距离自驾游(以往活动多在南京附近),通过事件"反思了很多,觉得车友会中对车队的管理还是比较重要的"。车友会承诺未来将加强车队出行的安全与管理,并透露他们最多曾组织过六七十辆车的集体出游。

悍马车主的态度:与网络传言相反,真正的悍马车主并未表现出强烈愤怒。据阿祥透露,车主"根本就不上网",且已接受车友会的道歉。然而,悍马车主同样遭受了个人信息泄露的困扰,显示网络暴力往往伤及无辜。

社会各界的批评:媒体和公众主要从三个层面对事件提出批评:

交通安全意识淡薄:在高速公路上故意低速行驶极易引发追尾等严重事故

炫富与排外心理:选择围攻悍马和奥迪这类"比马6高级"的车辆,暴露出部分车主的扭曲心态

汽车文化不成熟:当时中国私家车快速普及,但相应的文明驾驶意识和车队管理规范尚未建立

南京凯越车友会的资深车主瞿先生对比分享了他们的自驾经验:签订安全协议、安装车台保持通讯、坚持"不超速、不追逐、礼让三先"等原则,提供了正面范例。

事件后续:法律维权与网络生态影响

马六事件的一个重要后续发展是车友会对网络暴力的法律反击。面对成员个人信息被大规模泄露的现状,车友会采取了法律手段维护权益:

“网友我们找不到了,但是这些网站,提供这些网友发布信息的网站我们都经过公证处做了公证保全,我们会在适当的时候向这些网站提取诉讼,因为他们全部是在谣传这件事情”。

这一表态反映了早期互联网时代个人隐私保护与网络言论自由的边界问题。车友会通过公证处保全证据的做法,在当时属于较为前瞻的维权手段,为后续类似案件提供了参考。

从更宏观视角看,马六事件成为研究中国互联网文化发展的典型案例,它展示了:

网络传播如何放大局部事件

"人肉搜索"的双刃剑效应

早期网络社区自律机制的缺失

汽车文化与社会心态的碰撞

历史对比与类似事件

马六事件并非孤例,回顾中国汽车文化发展史,类似集体违规事件时有发生,但马六事件的特殊之处在于其与互联网传播的深度结合。相比之下,2004年兰州发生的另一起"马6事件"(车主郭亮购买到疑似二手事故车的消费纠纷),虽然也引发媒体关注,但影响范围限于本地,未形成全国性话题。

2015年马自达6的一则攻击性广告(讽刺竞品车辆底盘质量问题)则从侧面反映了汽车市场竞争的激烈程度,但与2007年的马六事件性质完全不同。这些事件共同勾勒出"马6"在中国汽车文化中的复杂形象。

经验教训与当代启示

十多年后再看马六事件,可以总结出多方面经验教训:

对车友会的启示:

大型自驾活动需提前报备并制定安全管理方案

建立车队通讯系统和行车纪律

培养领队的责任意识和应急处理能力

对网络行为的警示:

避免以暴制暴,人肉搜索可能涉嫌违法

网络信息需谨慎辨别,防止被谣言误导

平台应加强内容审核,防止隐私泄露

对社会管理的建议:

完善针对汽车俱乐部的监管规范

加强高速公路车队行驶的执法力度

推广文明驾驶教育,培育健康汽车文化

马六事件发生时,中国私人汽车保有量正经历快速增长,但相应的汽车文明素养和法律法规尚未完全跟上。这一事件客观上推动了社会对相关问题的关注和讨论,其教训至今仍有借鉴价值。

常见问题解答

Q:马六事件具体发生在什么时间?

A:事件发生在2007年8月18日,南京马自达6车友会组织赴连云港自驾游途中。

Q:有多少辆车参与了围堵悍马?

A:根据不同报道,参与围堵的马6约有20辆,整个车队共有19辆车参加活动。

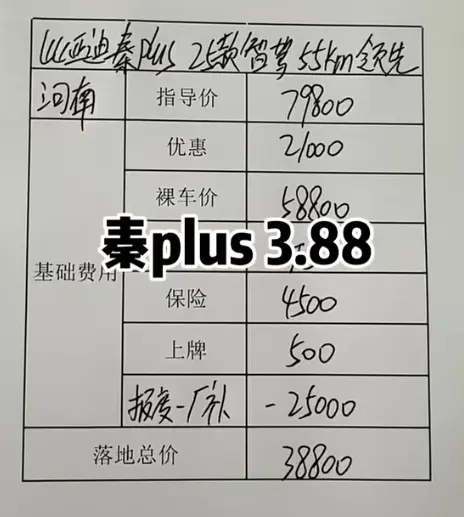

Q:涉事车主受到了什么处罚?

A:一名驾驶人被行政拘留7日并罚款200元,其他4名驾驶人各罚款200元、记3分。

Q:为什么马六车主要围堵悍马?

A:直接原因是悍马超车"破坏了马六的队形",深层原因可能包括对"高级车"的排斥心理和盲目自尊。

Q:网络传播在事件中扮演了什么角色?

A:车主自己上传的视频引发广泛传播,随后演变成人肉搜索和网络暴力,极大扩大了事件影响。

马六事件作为中国互联网发展史上的一个标志性案例,其意义已超出单纯的交通违规范畴。它生动展现了早期网络传播的威力与风险,揭示了汽车文化快速发展伴随的问题,也促使社会反思集体行为边界与个人隐私保护。事件中,过激的网络反应与最初的交通违规同样值得警惕,提醒我们理性看待热点事件,避免成为网络暴力的推手。

十多年过去,中国的道路交通环境、汽车文化和网络生态都已发生巨大变化,但马六事件留下的教训——关于道路安全、网络责任和群体行为管理——依然具有现实意义。它见证了一个快速发展中的社会如何逐步建立规则与共识,也标志着中国汽车文化从青涩走向成熟的过程中的一个重要节点。

参考资料:

网易新闻《20辆"马6"围堵悍马续:车友会可能起诉媒体(二)》,2024年6月18日

新浪网《南京马六事件》,2007年12月20日

搜狗问问《南京马六事件结果》,2016年10月28日

新浪网《2007"马六事件"相关车主被拘7天》,2010年8月10日

龙虎网《交管局调查"马自达6"肇事车主 三大疑点解答》,2007年8月28日

搜狐新闻《谁制造了"马6事件"》,2004年9月14日