电动车被雷击后的安全验证_新能源汽车防雷检测全攻略

电动车在雷击面前,如同披上了“金钟罩”,其金属车身能够有效形成法拉第笼效应,将雷电电流引导至地面,从而最大程度保护车内乘员的安全。然而,雷击虽然对乘员威胁极小,但对车辆内部精密电气系统尤其是高压电池和控制单元仍可能造成损伤,因此,新能源汽车的防雷检测显得尤为关键,旨在确保车辆在极端天气下的可靠性与持久安全。

电动车遭遇雷击:是危机还是“金钟罩”?

当夏日雷雨不期而至,许多电动车主可能会心生疑问:“我的爱车在户外,万一被雷劈了怎么办?” 答案往往出人意料:电动车在雷击中的安全性,远超你的想象。 这得益于一个物理学上的“老把戏”——法拉第笼效应。

想象一下,你站在一个封闭的金属笼子里,即便笼子被闪电击中,电流也会沿着笼子的外部表面流向地面,而笼子内部则相对安全。电动汽车,特别是其全金属车身,正是这样一个移动的“法拉第笼”。当雷电击中车身时,巨大的电流会沿着车身金属外壳迅速传导至地面,车厢内部的乘客因此能够得到有效保护。这就像给车子穿上了一层“避雷衣”,让车内人员“稳如泰山”。

虽然从概率上讲,汽车被雷击中的几率非常小,比你“中双色球”可能还低一些,但一旦发生,法拉第笼原理会发挥关键作用,确保乘客的安全。有实验表明,即便是模拟的数百万伏电压,车辆内部的电场强度也几乎为零。

雷击对电动车的潜在影响:安全不等于无损

尽管乘员安全无虞,但这并不意味着车辆本身毫发无损。雷电巨大的能量瞬时释放,仍可能对电动车的“敏感部位”造成冲击。这些“敏感部位”主要包括:

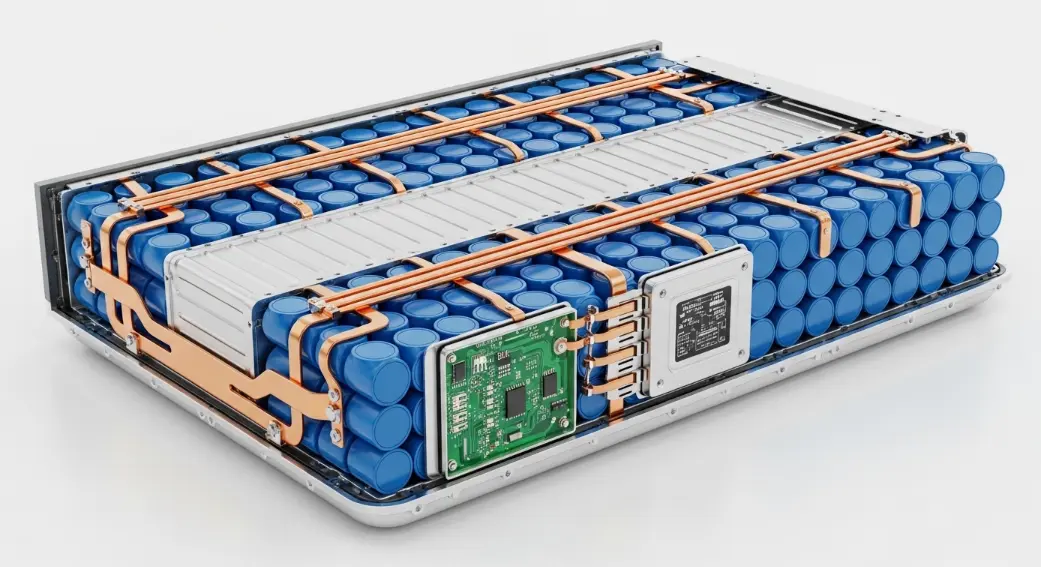

高压电池系统: 这是电动车的心脏,虽然电池包本身通常有坚固的保护外壳,但雷击可能通过感应电压或直接击中导致电池管理系统(BMS)受损,影响电池的充放电功能,甚至引发内部短路,埋下安全隐患。

车载电子控制单元(ECU): 现代电动车是高度智能化的“移动电脑”,各种控制模块负责车辆的行驶、制动、娱乐、空调等方方面面。雷电产生的电磁脉冲(EMP)可能干扰或损坏这些精密芯片和线路,导致车辆功能异常甚至瘫痪。

充电端口及充电线路: 如果车辆正在充电时被雷击,那么充电桩和车辆的充电接口、内部高压线路将面临直接冲击,风险相对更高。虽然充电桩通常也具备防雷功能,但极端情况下仍需警惕。

低压电器系统及传感器: 车窗、车灯、仪表盘、导航系统以及各种遍布车身的传感器,也可能因雷电感应或过电压而失效。

车身漆面及外部附件: 直接的雷击可能会在车身表面留下焦痕,损坏漆面,甚至导致天线、后视镜等外部部件熔毁或脱落。

因此,即使雷击并未伤及乘客,也需要对车辆进行专业的检查,以确保其各项功能完好无损,避免留下“后遗症”。

新能源汽车防雷检测全攻略:严谨的“体检”不可少

为了应对雷击这一小概率但高风险的事件,新能源汽车在设计和生产阶段就必须进行严格的防雷检测。这就像给车辆进行一场全方位的“防雷体检”,确保其在遭遇雷击时能“扛得住”。

1. 为何防雷检测至关重要?

新能源汽车的高压系统、复杂的电子架构使其比传统燃油车对电磁干扰更为敏感。防雷检测不仅是为了保护车辆,更是为了保障行车安全。它确保车辆在遭受雷击或强大电磁干扰后,仍能保持核心功能正常运行,避免“趴窝”甚至更严重的事故。同时,这也是车辆符合行业标准和法规要求,取得市场准入的“敲门砖”。

2. 核心检测标准与原理

全球和中国都对汽车的电磁兼容性(EMC)和防雷能力有严格的标准。虽然没有专门针对“雷击”的单一标准,但其内容通常被整合到车辆的EMC测试中。

ISO 7637系列标准: 这是国际上广泛采纳的道路车辆电瞬态传导和耦合测试标准,模拟了车辆在运行过程中可能遇到的各种电磁干扰,包括由雷击引起的感应过电压等。

GB/T 36280《电动汽车用传导充电系统互操作性要求》及相关EMC标准: 中国在电动汽车领域也有完善的标准体系,对充电系统和整车的电磁兼容性提出了具体要求,间接涵盖了对雷击感应效应的防护。

雷击浪涌抗扰度测试(Surge Immunity Test): 这是防雷检测中的核心项目之一。通过模拟雷击产生的瞬态高电压和高电流,注入到车辆的电源线、信号线或地线中,测试车辆电子系统对这种强冲击的承受能力。就好比给车辆做“电击疗法”,看它能不能“挺过去”。

3. 检测项目与关注重点

整车级测试: 通常在专业的电磁兼容实验室进行,通过大型脉冲发生器,模拟雷击产生的电磁场对整车的影响。这能评估车辆作为整体“法拉第笼”的防护效果以及内部各系统之间的抗干扰能力。

部件级测试: 对电池管理系统(BMS)、电机控制器、车载充电器(OBC)、DC/DC转换器等高压核心部件进行单独的雷击浪涌和瞬态抗扰度测试。因为这些部件是电动车的“大脑”和“心脏”,其安全性至关重要。

接地系统完整性测试: 确保车身金属结构与地线的连接可靠,能够将雷电电流迅速导入大地,防止车身带电。

线束防护与屏蔽: 检测车内高压线束的绝缘性能和屏蔽效果,避免雷击电流通过线束传导到敏感电子设备。

充电接口防护: 针对充电接口设计专门的防护电路和接地措施,确保在雷暴天气下充电的安全性。

这些检测通过专业的设备,如浪涌发生器、耦合去耦网络等,精确模拟雷击带来的各种电磁效应,确保电动车能够经受住大自然的“考验”。

如何确保电动车在雷雨天的安全?给车主的小贴士

尽管电动车具有出色的防雷能力,但作为车主,在雷雨天气仍需“多长个心眼儿”,毕竟“小心驶得万年船”。

尽量避免在雷暴天气下充电: 尽管充电桩和车辆都有防雷设计,但在雷电交加时充电,风险相对更高。如果非充不可,请选择有防雷设施的充电站,并确保充电桩和车辆都工作正常。

避免在空旷地带停车: 雷电往往优先击中最高点。在空旷地带停车,您的爱车可能成为最高的“靶子”。尽量将车停放在有建筑物的停车场或地下车库。

雷雨天行驶时,关闭车窗: 保持车窗紧闭,能够最大化地利用法拉第笼效应,确保车内环境的封闭性。

避免接触车内金属部件: 尽管车内安全,但在极端情况下,仍然建议避免接触车门把手、金属装饰条等可能成为电流路径的部件,虽然风险微乎其微。

如遇雷击,保持冷静: 如果车辆不幸被雷击中,首先要保持冷静,不要惊慌。等待雷暴过去,不要急于下车。

雷击后的安全验证与处理:莫让“小损伤”变“大麻烦”

如果您的电动车不幸被雷击中,即使表面看起来无恙,也强烈建议进行专业检查。这就像人被“电了一下”,即使没大碍,也得去医院做个心电图。

目视检查: 首先检查车身外部是否有烧灼痕迹、漆面损伤、天线或外部部件是否损坏。

启动车辆并检查仪表盘: 观察仪表盘是否有异常报警灯亮起,如电池故障、电机故障等。尝试启动车辆,看是否能正常行驶。

检查充电功能: 尝试连接充电桩,检查充电是否正常进行,有无异常提示。

检查所有电子功能: 逐一检查车灯、车窗、空调、娱乐系统、导航、辅助驾驶功能等,确保所有电子设备都能正常工作。

专业检测: 最重要的是,立即联系品牌官方售后服务中心或专业的新能源汽车维修点。他们会使用专业的诊断设备,对车辆的电池管理系统(BMS)、电机控制器、高压线束、传感器等核心部件进行全面检测,排查潜在的电气故障或隐患。切勿自行拆卸或修理,以免造成二次伤害或触电危险。

常见问题解答

Q1:电动车在打雷时可以充电吗?

A1:尽管充电桩和电动车都具备一定的防雷设计,但在雷雨天气下充电仍会增加风险。为了您的安全和车辆的寿命,建议尽量避免在雷暴天气下充电。如果必须充电,请选择配备完善防雷设备的充电站。

Q2:电动车被雷击后还能开吗?

A2:雷击后,车辆表面可能没有明显损伤,但内部精密电子元件和高压系统可能已经受到影响。虽然法拉第笼保护了乘员,但车辆的电气系统可能受损。建议立即停车,并在确保自身安全的前提下联系专业救援,由专业人员进行彻底检查后再决定是否继续行驶。

Q3:雷击对电动车的电池有影响吗?

A3:有影响的可能。雷电强大的能量可能导致电池管理系统(BMS)受损,进而影响电池的性能、安全甚至寿命。即使电池本身外壳坚固,也需要检查BMS是否存在异常。

Q4:燃油车和电动车哪个更防雷?

A4:从法拉第笼效应来看,两者金属车身都能提供类似的防雷保护,确保车内乘员安全。但在车辆内部电气系统方面,电动车因其高压电池和更多精密电子元件,在遭遇雷击后可能面临更复杂的电气故障排查。

总结

电动车在雷击面前,依靠其独特的法拉第笼效应,为车内乘员提供了坚实的安全保障。这让车主在雷雨天驾驶或停放时,可以放下大部分“心头大石”。然而,这种安全更多体现在乘员保护上,对车辆本身,尤其是高压电池和复杂的电子系统而言,雷击带来的潜在损伤不容忽视。因此,从设计之初的严苛防雷检测,到车主日常的防范意识,再到雷击后的专业细致检查,每一个环节都至关重要。只有这样,我们才能真正实现新能源汽车在各种极端天气下的“雷打不动”和持久可靠,让您的绿色出行之路更加安心、顺畅。

引用来源

Wikipedia: 法拉第笼 (Faraday cage) 相关物理原理,及其在汽车安全中的应用。

中国汽车工程学会:《电动汽车安全技术白皮书》中关于高压安全和防护的通用原则。

国家标准委官方网站:GB/T 36280《电动汽车用传导充电系统互操作性要求》以及汽车电磁兼容性(EMC)相关国家标准。

国际标准化组织 (ISO) 官方网站:ISO 7637系列标准关于道路车辆电瞬态传导和耦合测试的相关内容。