限行不罚款不扣分_限行第几次不罚款不扣分

限行政策作为城市交通管理的重要手段,旨在缓解拥堵、减少污染,但在实际执行中,关于“限行是否罚款、扣分”以及“第几次违章免罚”的问题,常常让车主们摸不着头脑。不同城市、不同情境下的规则差异,以及执法中的“宽严相济”,究竟是如何设计的?本文将从政策背景、具体规定、区域差异、人性化考量等多个维度,逐一剖析这一话题,试图为车主提供清晰的指引,同时探讨城市管理背后的深层逻辑。

一、限行政策的初衷与现实挑战

限行政策的出现,源于城市交通压力的与日俱增。以北京为例,截至2024年,机动车保有量已超过700万辆(数据来源:北京市交通委员会),而道路资源有限,尾号限行、区域限行等措施应运而生。类似的政策在上海、广州、深圳、成都等地也广泛实施,核心目标是通过限制车辆使用频次,优化交通流量、降低尾气排放。然而,政策的落地并非一帆风顺:车主因不熟悉规则误闯限行区、电子眼抓拍的高频处罚、以及不同城市规则的复杂性,都让“限行”成为一个既严肃又充满争议的话题。

在讨论罚款与扣分之前,我们需要明确一个前提:限行违章的处罚并非为了“创收”,而是为了约束行为、保障政策效果。但执法的刚性与车主的需求之间,是否存在某种平衡?答案或许藏在各地“首次违章免罚”或“宽松处理”的细节中。

二、限行违章的罚款与扣分规则:全国差异一览

限行违章的处罚标准因城市而异,但总体遵循《中华人民共和国道路交通安全法》的框架,具体细则则由地方交管部门制定。以下是几个主要城市的典型规则(基于2024年最新公开信息整理):

北京

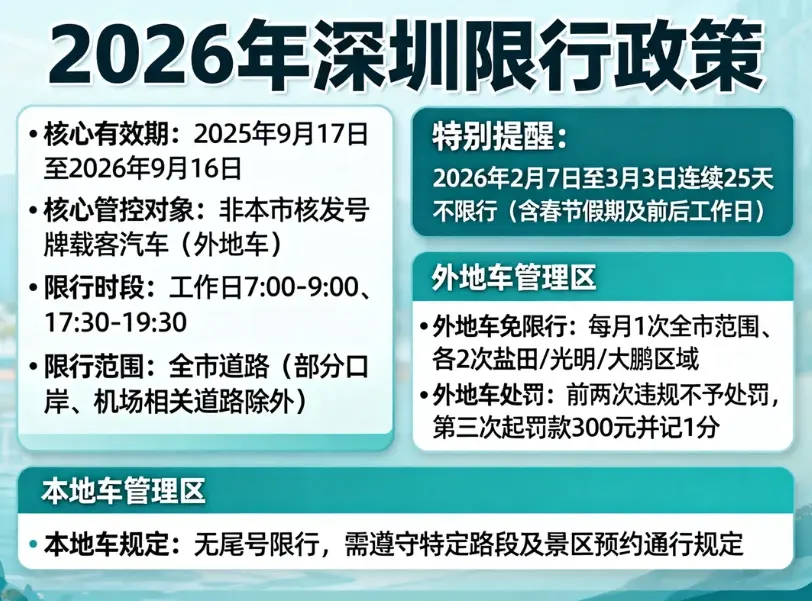

北京的尾号限行政策历史悠久,对本地车辆违章的处罚为罚款100元、不扣分;外埠车辆则罚款100元并扣1分(数据来源:北京本地宝)。值得注意的是,北京采取了“3小时缓冲期”的人性化措施:如果车主因疏忽首次违章,当天在3小时内将车辆驶出限行区域或停至停车场,可避免二次处罚。这意味着,单日多次违章并不必然导致“罚单叠加”,体现了执法的灵活性。深圳

深圳对外地车辆的限行政策较为严格,违章处罚为罚款300元、扣3分(数据来源:深圳城事攻略)。但深圳有一个特殊规定:为照顾不熟悉规则的外地车主,在一个限行政策周期内,前两次违章可免罚,第三次起才正式处罚。这一规则既保障了政策的严肃性,也给予了车主一定的适应期。上海

上海的限行主要针对外牌车辆和高污染车辆,违章处罚为罚款200元、不扣分(数据来源:上海市公安局交通管理局)。上海的电子眼抓拍较为精准,且处罚以“单次行为”为准,同一时段、同一路段的重复抓拍不会叠加处罚。成都

成都的限行处罚为罚款200元、扣3分(数据来源:成都本地宝)。与北京类似,成都也允许单日内多次违章只处罚一次,但前提是车主尽快纠正行为,避免持续违规。

从以上规则可以看出,多数城市在首次违章时倾向于“以罚款为主、扣分较少”,甚至部分城市(如北京本地车)完全不扣分。这种设计并非偶然,而是为了在政策执行与公众接受度之间寻找平衡。

三、第几次违章免罚?城市间的“宽严相济”

关于“限行第几次不罚款不扣分”的问题,答案因城市而异,但背后逻辑却有共性:首次违章往往被视为“无心之过”,执法部门倾向于给予教育或轻罚,而多次违章则被视为“明知故犯”,处罚力度随之加重。

深圳的“两次免罚”:如前所述,深圳对外地车主提供两次免罚机会。这一政策源自2017年的试点,初衷是考虑到外地车主对限行时间、区域的不熟悉。据统计,深圳外地车违章比例在政策实施初期下降了约15%(数据来源:深圳市交警局),证明了这一措施的成效。

北京的“单日单罚”:北京的3小时缓冲期实际上间接实现了“首次违章轻处理”的效果。举个例子,如果一位车主早上7点因忘记限行开车上路,被电子眼抓拍一次,只要在10点前将车停好,当天就不会再收到罚单。这种设计避免了“一张罚单接一张”的尴尬,也降低了车主的抵触情绪。

其他城市的探索:广州、杭州等地虽无明确的“免罚次数”规定,但在实际执法中,交警有时会对首次违章的车主以警告为主,尤其是当车主主动承认错误并配合整改时。这种“柔性执法”在近年来的交通管理中越来越常见。

需要注意的是,免罚或轻罚的前提往往是“非故意违章”。如果车主明知限行却反复违规,任何城市都不会手软。例如,上海曾有案例报道,一位外牌车主在单日内被抓拍7次,最终收到1400元罚单(数据来源:东方网),这无疑是对规则的警示。

四、为何有的城市不扣分?人性化设计的背后

不扣分的设计在许多城市(如北京本地车、上海外牌车)中颇为常见,这与驾驶证记分周期的严肃性有关。根据《道路交通安全违法行为记分管理办法》(公安部令第163号),驾驶证12分在一个记分周期内扣完将导致暂扣驾照,重考科目一。因此,扣分对车主的心理压力远大于罚款。限行违章作为一种“轻微违法行为”,若频繁扣分,可能引发公众对政策的反感。

此外,不扣分还与城市管理理念的转变有关。近年来,“以人为本”的执法方式逐渐深入人心。2019年,公安部发布《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》,提出对轻微违法可采取“教育为主、处罚为辅”的原则。限行违章的“不扣分”正是这一理念的延伸。

以日本东京的交通管理为例,其“低排放区”政策对首次违章的车主仅发送警告信,第二次才施以罚款(约合人民币200元),且从不扣分。这种做法不仅降低了车主的对抗情绪,还提高了政策的执行效率。我国部分城市显然借鉴了类似的经验,试图通过柔性手段实现刚性目标。

五、车主如何应对限行?实用建议与启发

对于车主而言,理解限行规则只是第一步,如何避免违章、减少损失才是关键。以下是几点实用建议:

提前规划路线:下载高德地图、百度地图等导航软件,开启“限行提醒”功能。这些软件会根据车牌号和日期,自动规避限行区域。

关注官方通知:限行政策可能因节假日、重大活动临时调整。例如,北京曾在2022年冬奥会期间暂停尾号限行(数据来源:北京市政府官网)。订阅交管部门微信公众号或APP,能及时获取最新动态。

善用缓冲期:如果不慎进入限行区,尽快将车辆驶出或停至停车场,尤其是在北京、成都等有缓冲期的城市,能有效避免二次处罚。

记录违章凭证:如果被交警现场处罚,保留处罚凭证,当天后续的电子眼抓拍可能免罚(视城市而定)。

更深层次的启发在于,限行政策不仅是交通管理的工具,也折射出城市对公平与效率的追求。车主在抱怨规则繁琐的同时,或许也可以反思:如果没有限行,城市交通会变成什么样?正如经济学家托马斯·索维尔(Thomas Sowell)曾说:“世上没有完美的解决方案,只有权衡取舍。”限行带来的不便,与其换来的畅通与环保,或许正是这种权衡的体现。

随着智能交通系统的发展,限行政策的执行方式正在悄然变化。2024年,杭州试点了“动态限行”模式,通过AI算法根据实时路况调整限行区域(数据来源:浙江日报)。这种精准化、个性化的管理,或许能进一步减少误罚,提升车主体验。同时,新能源车的普及也可能重塑限行规则——许多城市已对纯电动车免除限行,未来这一趋势或将扩大。

回到最初的问题:限行是否罚款、扣分,第几次免罚?答案并非一成不变,而是取决于城市的政策设计与车主的行为选择。限行不仅是规则,更是一种社会契约,提醒我们在便利与责任之间找到平衡。